|

|

|

|

|

|

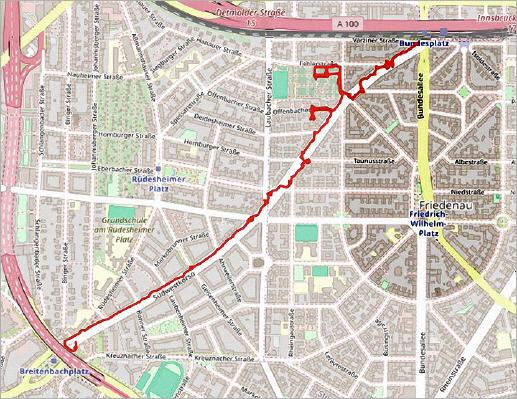

Korso diagonal durch Friedenau |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Stadtteil: Steglitz

Bereich: Friedenau

Stadtplanaufruf: Berlin, Südwestkorso

Datum: 9. April 2025

Bericht Nr.:860

Den Südwestkorso haben wir heute als Ziel gewählt. Der Namensbestandteil "Korso" wurde abgeleitet vom festlichen Umzug von Wagen und Gespannen - von geschmückten Kutschen, die langsam eine Prachtstraße durchfahren. Der Südwestkorso wurde mit einem Mittelstreifen angelegt, Kaiser Wilhelm zwo hatte sich dort einen Reitweg gewünscht. Später nutzte die Straßenbahn den Mittelstreifen, dann wurden Parkplätze dort eingerichtet. Heute wechseln sich Grünflächen mit Parkplätzen ab.

Zwei Immobilienunternehmer haben die Entwicklung des Areals maßgebend bestimmt: Der Kaufmann Johann Anton Wilhelm Carstenn, der 1865 das Rittergut Wilmersdorf erwarb und auf einem Teil davon die Villenkolonie Friedenau anlegte. Und Salomon Haberland und sein Sohn Georg, sie entwickelten um 1910 mit ihrer Berlinische Boden-Gesellschaft das Areal um den Südwestkorso.

Abstandsflächen

Die Berliner Bauordnungen von 1887 und 1910 setzten Maßstäbe für die großbürgerliche Architektur entlang dem Friedenauer Südwestkorso von der Bundesallee bis zur Wiesbadener Straße. Eine Besonderheit war die Regelung von Abstandsflächen zum Nachbargrundstück, die bis heute für aufmerksamen Passanten erkennbar ist.

"Bauwich"

Dass Nachbarn in Streit geratenen können, ist kein Phänomen unserer Tage. Schon der Sachsenspiegel, ein um 1230 entstandenes Rechtsbuch, in dem überliefertes Landrecht aufgeschrieben wurde, enthielt Passagen, wie Grundstückseigentümer Rücksicht auf Nachbarn nehmen sollen: "Es darf niemand seine Traufe (Dachkante) in eines anderen Mannes Hof hängen", Abstände zum Nachbargrundstück sind einzuhalten. Das gilt auch für Anlagen, die üble Gerüche verbreiten oder brandgefährlich sind, "Backofen und Abtritt und Schweinekoben sollen drei Fuß von dem Zaune stehen". Was dort niedergeschrieben wurde, verbreitete sich im deutschen Sprachraum und blieb für Jahrhunderte angewandtes Recht. In der Neuzeit wurden solche Vorschriften in Bauordnungen kodifiziert.

Die Berliner Bauordnung von 1910 - wie die Vorgängerin von 1887 - sorgte vor für ausreichende Belüftung, Belichtung und den Brandschutz von Gebäuden. Die Abstandsfläche zum Nachbargrundstück - "Bauwich" - war dort ausführlich geregelt. Heute finden wir im Großstadtbereich als Normalfall in Reihe aneinander gebaute Häuser. 1910 war geregelt, dass in bestimmten Fällen "Außenseiten nicht auf die Eigentumsgrenzen gestellt" werden durften, die Bebauung bis zur Grundstücksgrenze war also untersagt. Es war ein Abstand von "nirgends weniger als zwei Meter" einzuhalten. Abweichende Vorschriften in Ortsbausatzungen konnten für verschiedene Gebäudeklassen gelten.

Brandmauer

Der Bauwich ist in der Großstadt durch die Entwicklung überholt. Heute soll eine Brandschutzwand durch ihre besondere Beschaffenheit das Übergreifen von Feuer auf das Nachbargebäude verhindern. Eigentlich hatte sich dafür der Begriff "Brandmauer" eingebürgert. Durch die inflationäre Verwendung dieses Wortes im politischen Umfeld ist es kaum noch möglich, diesen Begriff auf den Baubereich zu beziehen. Selbst Google zeigt, wenn man danach sucht, als erste Eintragung "Brandmauer (Politik)" an.

|

|

|

|

|

|

Auf dem Friedenauer Teil des Südwestkorsos kann man mehrere benachbarte Grundstücke mit einem Bauwich finden, der nur eine Seite des Gebäudes freilässt, während die andere Gebäudeseite nahtlos an das Nachbargebäude anschließt. Teilweise sind Häuser links und rechts vom Bauwich in der Gestaltung aufeinander bezogen, weil sie von demselben Architekten erbaut wurden.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Beispielsweise hat der Maurermeister Franz Hebold vier nebeneinander liegende Gebäude am Südwestkorso 15, 15a bis 17 errichtet, wobei er zwischen den Häusern 15a und 16 einen Bauwich freigelassen hat.

|

|

|

|

|

|

Südwestkorso in Friedenau

Der Südwestkorso liegt bis zur Wiesbadener Straße in Ortsteil Friedenau und im anschließenden südlichen Teil bis zum Breitenbachplatz in Wilmersdorf. Die Wohnbauten entlang dem Friedenauer Südwestkorso sind vom großbürgerlichen Habitus der 1910er Jahre geprägt. Zu den Bauformen gehören fantasievolle Fassaden mit Erkern, Säulen, Giebeln, Türmchen und Turmbauten. Die Nebenstraßen gehen selten im rechten Winkel ab, da der Südwestkorso das Straßenraster diagonal durchschneidet. Für Gebäude im Kreuzungsbereich mussten immer wieder neue Ecklösungen gefunden werden.

Wenn das Gebäude nicht gerade eine Kubusform erhalten soll und deswegen die Ecke rechtwinklig ausgeprägt sein muss, ist es die einfachste Methode, Ecken rechtwinklig oder spitzwinklig auslaufen zu lassen, ohne dem Thema besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Doch spitz zulaufende Ecken wirken abweisend. Aber welche gestalterischen Möglichkeiten gibt es? Gestaltet man abgerundete Ecken, dann wird den Baustoffen und dem Grundriss mehr abverlangt. Die Eckabschrägung als weitere Möglichkeit sorgt für ein gefälliges Aussehen, schon umgangssprachlich steht "etwas nicht auf die Spitze zu treiben" dafür, "besänftigend zu wirken". Abgeschrägten oder stumpfe Ecken wurden früher in der Architektur sogar als "Berliner Ecke" bezeichnet.

|

|

|

|

|

|

Versetzte Ecke

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, die Ecke "wegzulassen", indem man die Seiten des Gebäudes nicht direkt aufeinandertreffen lässt. Solch eine versetzte Ecke wird dann meist durch Abtreppung der Mauerwerke hergestellt. An der Ecke Laubenheimer Straße ist eine Variante zu sehen, wie durch mehrfache Einziehung ein geometrischer Vorplatz geschaffen wird.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Gerundete Ecke

Vom Bundesplatz kommend, zeigt sich gleich an der ersten Straßenecke Fehlerstraße eine Gebäudeecke, die weitläufig gerundet ist: Die Fassade des über Eck gestellten Doppelhauses wird von einen hohen Rundgiebel beherrscht. Die beiden in einem stumpfen Winkel aufeinandertreffenden Häuser bilden dadurch eine städtebauliche Einheit, was gleichzeitig einen städtebaulichen Akzent setzt.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Hinterbaute Ecke

An der Ecke Offenbacher Straße, die im spitzen Winkel auf den Südwestkorso trifft, hat ein Architekt die im fremden Eigentum stehende Ecke umschifft, indem er um die Ecke herum baut und zwei Bauten im Hintergrund aneinander andockt. Das Haus Südwestkorso 11 verbindet sich so rückwärtig mit dem Gebäude Offenbacher Straße 30. Dieses schließt dort an das Eckgebäude 31 an. Bei beiden Häusern wurde ein Bauwich zu einem Nachbargebäude freigehalten.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Zweifach abgewinkeltes Gebäude

Mainauer Straße und Görresstraße treffen nur zwei Häuserbreiten entfernt auf den Südwestkorso. Diese doppelte Ecke ist durch ein zweifach abgewinkeltes Gebäude bebaut, eine reife architektonische Leistung eines Maurermeisters, der gleichzeitig der Bauherr war. Jede Straßenfront weist individuelle Fassaden mit Erkern, Loggien, Balkons, Giebeln, Türmchen und Fassadendekorationen auf. Über den Dächern thront ein hoher, achteckiger Turmbau mit Aussichtsplattform.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Das Gebäude steht direkt gegenüber dem ehemaligen Hamburger Platz, auf dem Georg Haberland 1909 den Sintflutbrunnen eingeweiht hatte.

|

|

|

|

|

|

Nach innen öffnende Ecke

An der Taunusstraße treffen auf einem stumpfwinkligen Eckgrundstück zwei Baukörper aufeinander, deren Ränder sich nach innen wenden. Statt eine Ecke zu bilden, umschließen sie einen Zwischenbau. Die beiden Baukörper mit hohen Giebeln und Walmdächern haben mehrere Seiten- und Querflügel, diese maximale Ausnutzung des Baugrundstücks wird durch die zurückhaltende äußere Gestaltung kaum sichtbar.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Der Zwischenbau an der Ecke wurde von 1956 bis 1973 vom Korso-Kino bespielt. Seitdem führt dort das Kleine Theater mit 99 Plätzen erfolgreich und ohne Subventionen mit großem Erfolg Erstaufführungen auf.

|

|

|

|

|

|

Ein Bilderbuch

Die Fassade des Gebäudes Südwestkorso Nr. 74 ist wie ein Bilderbuch gestaltet. Der KaDeWe-Architekt Johann Emil Schaudt hat dieses Haus 1909 erbaut. Die Fassade besteht vollständig aus Ziegelmauerwerk, das durch senkrechte Bänder aus dunkleren Ziegeln gegliedert wird. Ein Teil der Fassade weist kartuschenartigen Aussparungen mit verputzte Feldern auf. Die Fenster mit Rundbögen und Rechteckformen haben unterschiedliche Umrandungen.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Das Eingangsportal wird von zwei strukturierten Ziegelpfeilern umgeben. Ein breiter gemauerter Giebel umfasst den Mittelteil des Hauses. Nur die Erker und Balkons sind verputzt, ein starker Kontrast zum Mauerwerk.

|

|

|

|

|

|

Carstenn-Figur

Im Stadtgrundriss von Friedenau ist die typische "Carstenn-Figur" um den Friedrich-Wilhelm-Platz zu sehen, vier Schmuckplätz sind durch ein hufeisenförmiges Straßenraster miteinander verbunden (siehe Stadtplan am Ende dieser Seite). In Friedenau und Lichterfelde erinnern insgesamt vier Carstenn-Figuren an den Terrainentwickler. Allerdings sind sie nicht immer vollständig, in Lichterfelde blieb eine Figur eine unvollendet, hier in Friedenau hat man nachträglich einen Platz umgewidmet.

|

|

|

|

|

|

Friedenauer Friedhof

An der Stubenrauchstraße grenzte der Friedenauer Friedhof an den Hamburger Platz, den vierten Schmuckplatz links oben in der Carstenn-Figur, benannt nach Carstenns Heimatstadt Hamburg. Auf dem Platz stand der "Sintflutbrunnen", den Haberland auf der Berliner Kunstausstellung erworben hatte. Als der Friedhof erweitert werden musste, wurde der Brunnen auf den Perelsplatz versetzt und der Hamburger Platz in eine Straßenkreuzung umgewandelt.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Erikabrunnen

Ein weiterer Schmuckbrunnen auf dem dreieckigen Adam-Kuckhoff-Platz war mehrere Jahre verschwunden. Der 1911 geschaffene Erikabrunnen ("Kinderbrunnen") wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, die Bronzefiguren wurden als kriegswichtiges Material eingeschmolzen. In zwei Schritten wurde er nach dem Krieg neu erschaffen, zuerst 1958 der Brunnen aus Sandstein selbst. 24 Jahre später wurden die Brunnenfiguren nachgestaltet, "neckende und sich gegenseitig mit Wasser bespritzende Kinder".

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Straßenbahnerhäuschen

Gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt ein weiterer dreieckiger Platz, der Liane-Berkowitz-Platz. Ein runder Kiosk auf dem Platz wird als "Straßenbahnerhäuschen" oder "Toilettenhäuschen" bezeichnet. Der Friedenauer Gemeindebaurat Hans Altmann hat dieses Bauwerk 1920 errichtet, als noch die Straßenbahn mit zwei Linien auf dem Mittelstreifen des Südwestkorsos fuhr. Der quadratische Kiosk mit einem Walmdach hat einen erkerartigen Vorbau mit einem gebauchten Runddach, "Welsche Haube" genannt.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Südwestkorso in Wilmersdorf

An der Wiesbadener Straße beginnt der Wilmersdorfer Teil des Südwestkorsos, auf dem vor allem Wohnanlagen das Bild beherrschen. Mehrere dieser ganze Straßenkarrees umfassenden Anlagen wurden in den 1920er Jahren von dem Architekten Jean Krämer und von dem Architektenduo Ernst und Günther Paulus erbaut. Zwei Siedlungen berühren bis zum Breitenbachplatz den Südwestkorso: die Gartenterrassenstadt Rheinisches Viertel um den Rüdesheimer Platz und die Künstlerkolonie um den Ludwig-Barnay-Platz.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Reichsknappschaft

Der Südwestkorso endet am Breitenbachplatz. Von der Johannisberger Straße bis fast zur Ecke erstreckt sich ein Bau der Reichsknappschaft (Rentenversicherung), den Max Taut 1930 entworfen hat. Der Stahlskelettbau ist mit Keramikplatten aus Schlesien verkleidet. Neuartig war ein dreidimensionales Drei-Meter-Raster. Der Mittelteil des Gebäudes ist aus der Front vorgezogen. Dieser Eingangsbereich mit offener Vorhalle und Haupttreppe ist weiträumig gestaltet, im Innern führen verglaste Trennwände aus genormten Eisenrahmen zu einer "fast übergroßen Lichtfülle".

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Beim Frühlingswetter sind die Plätze begehrt vor dem Café Lehmbrucks an der Ecke Fehlerstraße, das an den Bildhauer Wilhelm Lehmbruck erinnert. Wir können wir noch einen Platz ergattern und bei Kaffee und Kuchen den Rundgang beschließen.

--------------------------------------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--------------------------------------------------------------

Unsere Route:

--------------------------------------------------------------

|

|

|

zum Vergrößern ANKLICKEN |

|

|

|

|

|

Das geistige Leben pulsierte nicht besonders stark

Tag des offenen Denkmals - Das Haus bleibt zu

|

|

|