|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein Dorf, das nicht Dorf hieß, sondern Berg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Stadtteil: Schöneberg

Bereich: Alt-Schöneberg

Stadtplanaufruf: Berlin, Belziger Straße

Datum: 16. Januar 2025

Bericht Nr.:855

Hier war mal ein Dorf, das nicht "Dorf" hieß, sondern "Berg" - Schöneberg. Das Dorf ist heute nicht mehr sichtbar, aber Spuren davon kann man noch finden. Und genau das ist ein Ziel unserer Stadtforschung: Die Zeichen wahrzunehmen, die auf die Geschichte hindeuten. Den "Berg" gibt und gab es mitnichten, er war ein sprachlicher Bestandteil, als die ersten Siedler 1230 im Zuge der Ostkolonisation die neue Heimat nach ihrem ursprünglichen Heimatort benannten. Aus "Sconenberch" wurde so im Laufe der Jahrhunderte "Schöneberg". Das Dorf Alt-Schöneberg lag an der Hauptstraße zwischen Dominicusstraße und Akazienstraße, dort erwandern wir heute den "Akazienkiez".

Neu-Schöneberg

1751 ließ Friedrich der Große ein zweites Dorf errichten, um böhmischer Weber nördlich des alten Dorfes anzusiedeln. Dazu wurden am sandigen Hang des Urstromtals - dem "Böhmerberg" - 20 Grundstücke angelegt, die Siedlung Neu-Schöneberg. Das Siedlungsgebiet reichte von der Akazienstraße nach Norden bis zur Grunewaldstraße. Noch heute überwindet Neu-Schöneberg eine Höhendistanz von 10 Metern (Hauptstraße: Höhe Albertstraße 40 Meter, Höhe Vorbergstraße 50 Meter).

Die eingewanderten Böhmer brachten ihre Fähigkeiten als Weber mit und entwickelten sich im 19. Jahrhundert zu Seilern und Sattlern. Fäden, Kabel, Strippen, Schnüre, Seile, Taue, Trossen - alles was aus Fasersträngen fest zusammengedreht wird, wurde von ihnen hergestellt. Auf der Gewerbeausstellung 1896 wurde ein Fesselballon mit einem 600 Meter langen Seil einer Seilerfirma aus Schöneberg gehalten. Der Umgang mit Fäden wurde offenbar über Generationen in der Familie weitergegeben, die Seilerei Lusche in der Hauptstraße arbeitet immer noch in diesem Handwerk.

Zuwanderer wurden (und werden) von den Alteingesessenen meist nicht mit offenen Armen empfangen. Sie sind ihnen fremd und treten zu ihnen in Konkurrenz. Sie bringen unbekannte handwerkliche Fähigkeiten mit und werden von der Obrigkeit gehätschelt (Abgabenfreiheit, Versorgung mit Baumaterial). So auch hier, erst nach mehr als 120 Jahren erfolgte 1874 der Zusammenschluss von Alt- und Neu-Schöneberg zu einer Gemeinde Schöneberg. Bereits 1861 war das Areal nördlich von Neu-Schöneberg (Potsdamer Straße) als Schöneberger Vorstadt nach Berlin eingemeindet worden, als Berlin sich immer weiter ausdehnte. Im Groß-Berlin von 1920 fanden dann alle wieder zusammen.

|

|

|

|

|

|

Schöneberg wird Stadt

Schöneberg, das "größte Dorf Deutschlands", bekam 1897 das Stadtrecht. In dem Ort vor den Toren der Stadt Berlin begann daraufhin eine intensive Bautätigkeit. Mindestens sieben Gebäude in der Apostel-Paulus-Straße und Wartburgstraße haben das Baujahr 1898/1899 gemeinsam. Bauten in der Belziger, Eisenacher und Hauptstraße folgten um 1910. Das Gasthaus "Schwarzer Adler", das zwischen Hauptstraße und Akazienstraße 1835 mit einem riesigen Garten eröffnet hatte, musste 1894 der Bebauung mit Mietshäusern weichen.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

An der Hauptstraße entstand ein ganzes Karree mit Postdiensten, das sich bis zur Belziger Straße ausdehnte.

Aus der Zeit, als das Dorf zur Stadt wurde

Im Schöneberger Ortskern sind einige Wohngebäude erhalten, die zwischen 1898 und 1914 während des Übergangs vom landwirtschaftlich geprägten Dorf zur Stadt entstanden sind. Nach der Wende haben Investoren sich darauf gestürzt und einzelne Häuser durch Luxussanierung in hochpreisige Eigentumswohnungen verwandelt mit der Folge, dass alte Bewohner aus ihren billigen Wohnungen verdrängt wurden (Gentrifizierung).

Da wird beispielsweise ein "klassisches Berliner Mietwohnhaus" mit "schön restaurierten Treppenhäusern und gepflegten Hofanlagen" angeboten als "schmuck saniert". Auch über die Eigenbedarfskündigung der Eigentumswohnungen wird ausführlich im Exposé informiert, schließlich sind solche Wohnungen nicht nur für Kapitalanleger gedacht.

|

|

|

|

|

|

Apostel-Paulus-Straße

In der Apostel-Paulus-Straße stehen drei aufwendig gestaltete Gebäude, die 1898 erbaut wurden und als Baudenkmale eingetragen sind. Symmetrisch gegliederte Straßenfronten mit Stuckdekor sowohl in klassizistischen als auch in Jugendstilformen - diese mit floralen Motiven -. Weiterhin Dreiecksgiebel und unterschiedliche Fensterformen: Rundbogen-, Segmentbogen- und Rechteckfenster. Als Fassadenschmuck ein Frauenkopf über einem Eingangsportal, Konsolen mit Männerköpfen. Außergewöhnlich sind Brüstungsfelder mit Blattkränzen, zwischen denen ein Eichhörnchen steht.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Wartburgstraße

In der Wartburgstraße sind es zwei benachbarte Häuser, deren Fassaden mit Dekor in gotisierenden Formen geschmückt sind. Fialen (Ziergiebel, gotische Türmchen) sind in großer Zahl auf den Fassaden angedeutet. Das Haus Nr.4 ist streng symmetrisch mit zwei Erkern gegliedert. Das Nachbarhaus Nr.3 hat eine asymmetrisch aufgebaute Fassade mit einem schmalen Dreieckserker und einem breiten Erker, der von einem Dreiecksgiebel gekrönt wird. Auch das gegenüberliegende Haus Nr. 52 hat eine asymmetrische Fassade. Das Stuckdekor ist teilweise hervorgehoben, eine Fratze ist mit goldenen Bändern eingefasst.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Belziger Straße

In der Belziger Straße stößt hinter einem Wohnhaus ein Gewerbegrundstück rückwärtig an die Bebauung der Hauptstraße 30-31. Beide Grundstücke gehörten Andreas Bolle, einem Sohn des berühmten Meiereibesitzers Carl Bolle ("Bimmel-Bolle"). Andreas Bolle hatte zusammen mit einem Bruder das bekannte Berliner Bestattungsunternehmen Julius Grieneisen übernommen. Auf dem Gewerbegrundstück hatte Grieneisen eine moderne Sargfabrik eingerichtet. In der Belziger Straße 35 befand sich auch die Unternehmenszentrale des Bestattungsunternehmens.

Julius Grieneisen

Das Bestattungsunternehmen gibt es seit fast 200 Jahren: Im Jahr 1830 gründete der Tischler Julius Grieneisen eine Sargfabrik in Berlin Mitte. Ab 1869 organisierte er Beerdigungen mit speziell angefertigten Pferdekutschen als Leichenwagen. Das Unternehmen wurde - so merkwürdig sich das anhört - zum Hof"lieferanten" des Kaiserhauses. Im Dreikaiserjahr 1888 mussten zwei Kaiser zu Grabe getragen werden, beide Bestattungen wurden von Grieneisen durchgeführt. In der Weimarer Republik beerdigte Grieneisen den ermordeten Außenminister Walter Rathenow und die ehemalige Kaiserin Auguste Viktoria, nach der Wende die Schauspielerin Hildegard Knef.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zunächst Ausstellungssärge aus den Schaufenstern der Filialen verbannt, zu nahe war noch der Tod im Krieg. Nach der Wende fusionierte Grieneisen mit der Unternehmensgruppe "Ahorn", einem Konzern, der über 90 Marken und Unternehmen in sich vereinigt.

Der Bestattungskonzern Ahorn wiederum ist eine Tochtergesellschaft der Ideal-Lebensversicherung. Es ist nicht neu, dass Versicherungen mit Bestattungsunternehmen zusammenarbeiten. Dabei werden auch ziemlich überflüssige Versicherungen angeboten. Der "Ruhestätten-Schutzbrief" der Ideal-Versicherung soll beispielsweise gegen Vandalismus, Hagel, Hochwasser und Erdbeben an Grabstätten schützen. So gut hat mancher Verstorbene nicht einmal sein Häuschen versichert.

Auch Marketing ist wichtig für die Bestattungsbranche, schließlich kämpfen heute allein in Berlin 300 Bestatter um jeden Toten und scheuen sich auch nicht, sich Discounter zu nennen. Dass allerdings von Grieneisen mit dem Slogan "Bei uns liegen Sie richtig" geworben wurde, ist wohl mehr eine Anekdote.

Das Postareal

Die ehemalige Sargfabrik wurde auf dem Nachbargrundstück des Postkarrees betrieben, das mit Postamt, Fernsprechamt und Postfuhramt auf einer Fläche von 12.000 qm den größten Teil des Straßenareals zwischen Hauptstraße, Eisenacher, Belziger und Akazienstraße einnahm. Es begann damit, dass die stolze Stadt Schöneberg 1901 - kurz nach Erlangung des Stadtrechts -ein repräsentatives Postamt an der Hauptstraße errichtete. Nach und nach folgten Fernsprechamt und Postfuhramt, sie dehnten sich bis zur Belziger Straße aus.

Das Postamt bot Brief- und Paketannahme, Postfachanlagen und Rohrpost. Die Backsteinfassade des Gebäudes mit Rahmungen aus Sandstein, einem Säulenportal und einer gleichgroß dimensionierten Hofdurchfahrt ist bekrönt mit einem reich gegliederten Renaissancegiebel.

|

|

|

|

|

|

Im Hof wurde gut zehn Jahre später das Fernsprechamt als Quergebäude errichtet. In kubischen Formen, durch Pfeiler in regelmäßige Raster unterteilt, die Ziegel in expressionistischen Mustern gesetzt. In diesem Gebäude vermittelten in einem hohen Betriebssaal die "Fräuleins vom Amt" an Vermittlungsschränken per Hand Telefongespräche.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Fernsprechamt (Ortsvermittlung), Postfuhramt

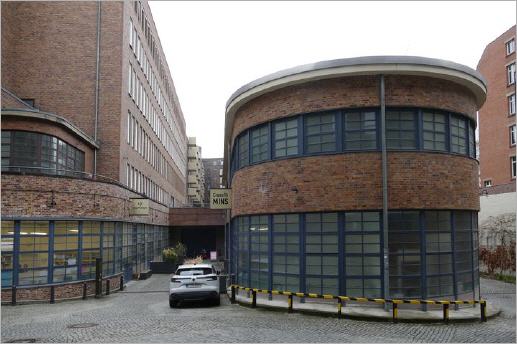

Weitere rund zehn Jahre später wurde auf dem Postareal in der Belziger Straße ein Fernsprechamt in Selbstvermittlung (Ortsvermittlungsstelle) als Stahlskelettbau errichtet. Rechts neben dem Pförtnerhaus ist das Gelände um ein Geschoss abgesenkt. Dort befindet sich ein schmaler, zweigeschossiger Kraftwagen- und Tankstellentrakt. Die Post hatte 1874 die Postillione nach Hause geschickt und in den Postfuhrämtern die Beförderung von Postsendungen übernommen. 1881 erbaute die Post in der in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte ein Postfuhramt. Ende der 1920er Jahre kam das Postfuhramt West in der Belziger Straße hinzu.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Von der Straße konnte man die abgerundeten Fronten des verglasten Garagengebäudes sehen, bis ein Investor das Postareal zusätzlich bebaute und einen Fremdkörper über das Pförtnerhaus und den ganzen Eingangsbereich setzte. Die dunkelbraune wellenförmige Fassade des Wohnhauses ist ein schlichter Missgriff des "Bricks" genannten neuen Stadtquartiers. Dagegen ist an der Hauptstraße neben dem Postgebäude ein Hingucker entstanden, wie magisch wird man in eine organisch geformte Fassade eingesogen.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

Fernsehstube im Postareal

Ab November 1935 hat das Postareal an der Verbreitung des gerade eingerichteten Fernsehens teilgenommen. Der Fernsehsender "Paul Nipkow" konnte seine Sendungen nur über Fernsehstuben verteilen, weil es noch keine preiswerten Fernsehgeräte gab. Eine Gruppe von Menschen konnte auf einen Fernseher starren, dessen winziges Bild nicht größer war als ein DIN-A-4-Blatt.

Eine Fernsehstube war im Postareal eingerichtet worden, der Sender stand im nahe gelegenen Fernamt Winterfeldtstraße. Während der Olympischen Spiele 1936 war das Publikumsinteresse stark. So war es den Nazis gelungen, unter ideologischer Führung ihres Propagandaministers Joseph Goebbels das Fernsehen zur Mobilisierung der Massen einzusetzen.

|

|

|

|

|

|

Jugendstil

Nach mehreren Jugendstil-Verzierungen auf den Hausfassaden finden wir auf unserem Stadtrundgang ein außergewöhnliches Beispiel der Jugendstilarchitektur. In der Eisenacher Straße ist ein Eingangsportal eingebettet in ein Oval in der Fassade. Das Oval wird eingefasst von Bändern, die sich in kühnem Schwung darüber erheben und wieder zusammenfinden. Oberhalb der Tür eine Fratze, die sich ebenfalls in geometrische Formen auflöst. Das ist die volle Lust des Jugendstils, der mit üppigen Formen spielt.

|

|

mit KLICK vergrößern

|

|

|

|

|

|

In einem Café an der Hauptstraße finden wir den richtigen Ort, um den Spaziergang abzuschließen. Ein gemütlicher Raum, der sich hinter einem schmalen Gang fast riesig erweitert. Dann aber die sanitären Anlagen, - mit dem Charme einer Hoftoilette - was für ein Bruch ! In unseren Sesseln fühlen wir uns geborgen und genießen Kaffee und Konditorenwerk.

--------------------------------------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--------------------------------------------------------------

Unsere Route:

--------------------------------------------------------------

|

|

|

zum Vergrößern ANKLICKEN |

|

|

|

|

|

Anmut und Größe, gerundet, aber unvollkommenen

Ein Lotto, in dem man gewinnt, wenn man Pech hat

|

|

|

|

|